Рубрика «Заметки по ходу дела». Часть – компонент – элемент.

Опять же, выполняя проекты, мы постоянно используем эти понятия. Но насколько точно? Мы рассуждаем о части целого, говорим о компонентах или элементах системы. Проведение функционального анализа начинается с компонентного анализа, далее строится матрица взаимодействий (о взаимодействиях читайте здесь).

Так какие понятия и когда надо использовать?

Начнем с понятия часть. Обычно это понятие используется в контексте часть – целое. Известна и такая фраза: у организма не бывает частей. Части бывают только у трупа. Вообще, понятие часть – наиболее общее. Часть может быть как собственно частью, так и компонентом и элементом – все это тоже части. При этом существуют части, которые не являются ни компонентами, ни элементами системы.

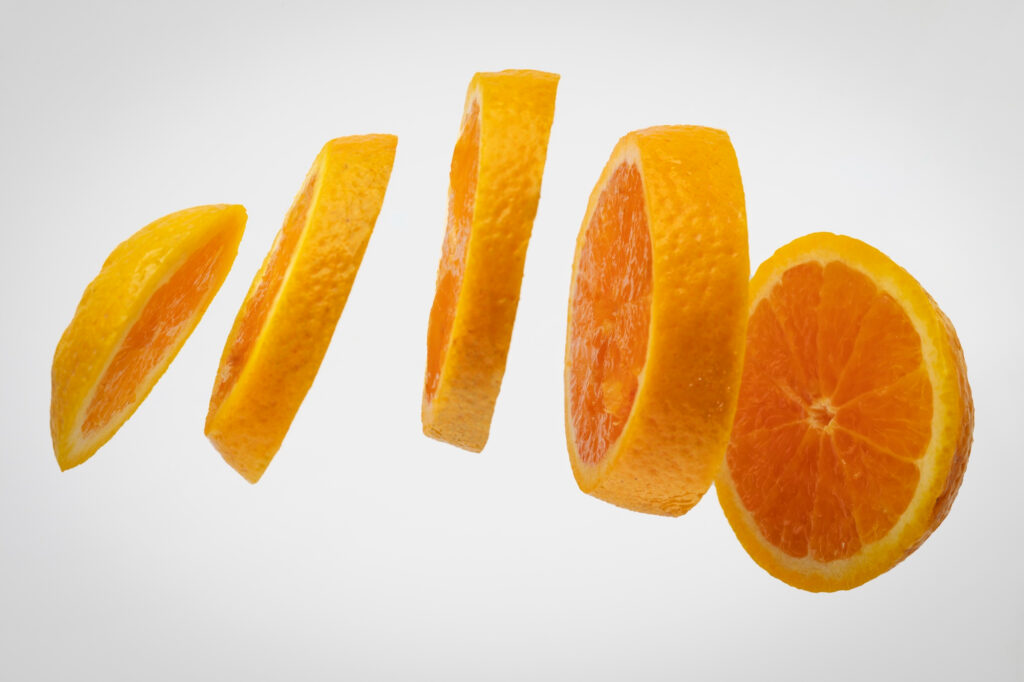

Например, был целый апельсин. Мы взяли и порезали его. Порезали вместе с цедрой, косточками, кожурой, как на рисунке выше… Не пинайте пианиста, он играет как умеет. Ему же не сказали «разобрать апельсин на компоненты», его попросили порезать фрукт на части. Он и порезал. При этом мы получили части, причём такие части целого, которые не могут быть ни компонентами, элементами.

А теперь мы взяли и «разобрали» апельсин, аккуратно отделив от него дольки и кожуру:

Дольки апельсина, семечки, кожура – это его компоненты. То есть компоненты – это части в функциональных границах. В ТРИЗ надсистемами и подсистемами часто (но не только) называют именно компоненты. Отсюда и название «компонентный анализ» – определение подсистем и надсистем изучаемой системы, данных списком (это важно – данных списком). Если части отделяют от целого, то на компоненты целое разбирают.

А элементы? Всем знакомо понятие «химический элемент», «элемент системы». Кстати, хоть мы и называем подсистемы и надсистемы компонентами, но, если говорить строго – у системы могут быть только элементы. В матрице взаимодействий при проведении функционального анализа присутствуют уже элементы, так как там прорисованы их взаимосвязи. Итак, элементы – это компоненты + взаимосвязи. Химический элемент характеризуется валентностью, то есть способностью образовывать связи с другими химическими элементами. Кстати, находясь в таблице Д. И. Менделеева, он является компонентом этой таблицы (потому что элементы даны там списком). Хотя, если рассуждать о том, как химические элементы (присутствующие там на правах компонентов) в периодической системе Менделеева связаны, то они тот час же сменят статус – станут полноценными элементами. А вот в молекуле вещества химический элемент – стопроцентно полноценный элемент! Если вернуться к афоризму: у организма не бывает частей. Части бывают только у трупа, то теперь его можно дополнить: у организма не бывает частей, у организма есть только элементы.

Возвращаясь, к примеру с апельсином, можно сказать, что его элементы – это, например, кожура, связывающая дольки. Словосочетание «связывающая дольки» или «удерживающая дольки» — это указание на то, что мы имеем дело не просто с компонентами, а с компонентами и их взаимосвязями, то есть, с элементами системы. Например, в функциональной модели мы имеем дело уже исключительно с элементами.

На рисунке видно, как кожура связана с дольками апельсина:

Если мы рассматриваем кожуру и дольки апельсина в их взаимосвязях, то здесь мы рассуждаем именно об элементах системы «апельсин».

Вывод: элементы, компоненты и собственно части – это все части. Причем, компоненты – это части в своих функциональных границах, а элементы – это компоненты + связи.

Дискуссия.

Андрей Курьян.

Отношение «часть-целое» не содержит определения метода разделения объекта на части. И в таком контексте элемент, компонент — это синонимы термина «часть». Если контекст содержит способ разделения, например разборка или дробление, то это уже другое отношение (не «часть-целое»). Например, я разбил чашку и получил осколок. Осколок — не синоним части, элемента, компонента.

К слову, в УСК эти кейсы расписаны на уровне теорем.

Ещё один способ декомпозиции — это разделение объекта на функциональные блоки. Камень, который пращур использовал для долбления, нельзя физически разобрать на части. Но можно выделить функциональные блоки: острие (рабочий орган), место для держания камня (трансмиссия). Такое разделение полезно, например, при выборе подходящего камня или для сравнения камней друг с другом: по рабочему органу, по трансмиссии.

Другой контекст порождает другие отношения и предполагает другие названия.

Антон Кожемяко.

Спасибо. Очень похоже на разное прочтение терминологии.

Дайте определение целого, пожалуйста. Если не дать это определение, то мы не договоримся о понятии «часть», тем более в вашем комментарии есть зависимость этого определения от способа действия. Это ещё одна грань.

Но хотелось бы начать с понятия целого. Я вот до сих пор не разобрался, что такое целое.

Когда идёт разборка чего-то на компоненты, то связи между компонентами отключаются (в сборке эти части находились на правах элементов, как только мы что-то разобрали — получили набор компонентов). Это тоже мы как-то должны учесть? И да, осколок — это не компонент, не элемент, но при этом он часть целого (раз унаследовал признаки целого).

Но это второе. Начать надо всё-таки с определения целого. Повторюсь, мне дать это определение до сих пор не удалось, хоть я в заметке целое и упоминаю (куда ж без него)?

Андрей Курьян.

Как и определение части, определение целого зависит от контекста.

Если мы имеем дело с отношением «часть — целое», то как раз верно определение, данное Валерием Сушковым, где целое — это то, что составляют его части. Но если добавить контекст, то появляется много вариантов. Например, целое — синоним системы.

Антон Кожемяко.

Я был бы счастлив определить целое = система, или целое = то, что составлено совокупностью частей. Однако в этом определении плохо то, что если собрать доступные нам части воедино, то получится ли целое? Это и есть проблема в подобном определении. Целое — это нечто, что должно быть определено вне частей. Ведь раздробить целое на части — нет проблем, а собрать целое из частей — огромная проблема. Это в конструкторе лего действие целое — части — целое определено. Потому что в конструкторе лего сначала сделали целое, а потом его разобрали на компоненты. Что и гарантирует синтез целого из частей. А в жизни не так. Части нам обычно не даны от предварительного разделения целого, а собрать целое требуется.

Отсюда вывод, что в определении целого отталкиваться от определения части будет некорректно. Еще раз: если деление целого на части вопросов не вызывает, то синтез целого из частей вызывает вопросы.

Похоже, в направлении определения целого пока существенно продвинуться не удалось… Придется вернуться к Аристотелю, который утверждал, что «Целое всегда больше суммы его частей». И что? Как определить целое-то?

Или вот ещё: целым называется то, у чего не отсутствует ни одна из тех частей, в составе которых оно именуется целым от природы. Увы, с точки зрения практического использования категории целого от этих определений пока что ничуть не легче…