Рубрика «Заметки по ходу дела». Объект – предмет – признак – свойство – параметр. Атрибуты объекта.

Хотелось написать ещё одну заметку про группу понятий. Эти понятия постоянно применяются специалистами ТРИЗ. Хотелось бы в них чуть получше разобраться. Начнем с понятия вещь и явление. Вещи и явления существуют в объективной реальности и никак не зависят от наших знаний о них. Как-то один альпинист недоумевал по поводу высказывания товарища: «Почему ты говоришь, что эта пропасть хочет тебя убить? Она ничего не хочет, она просто есть». И в этом метком высказывании мы находим все, что характеризует вещь или какое-то природное явление. Они просто есть…

В общем, вещи и явления нашему мышлению недоступны. Вообще никак. Они просто есть… Однако нас с вами такое положение дел не устраивает, нам нужно понимать, как встраивать вещи и явления в свою деятельность. Тогда на сцену выходит он – объект. Объект – это уже то, что с чем мы имеем дело в своём мышлении. Стол, ноутбук, электричество в розетке с одной стороны просто есть и живут по своим законам, а с другой стороны они встроены в нашу деятельность. Эдакие киборги – естественно-искусственные структуры. Все, что про «искусственную» сторону дела – это объект. И да, чтобы лучше понимать объект, мы развиваем систему знаний о нем. Формируются предметы – физика, ТРИЗ, маркетинг, материаловедение… Через их призму мы понимаем объект. Причем не вещь и явление, а объект! Будьте внимательны… Вещи и явления в мышлении нам вообще недоступны. Доступны лишь «копии их копий» – объекты, схваченные нами через систему знаний, структурированных в виде предметов. Так устроен человек, что уж там… Как учит нас Священное Писание – «всяк человек – ложь». И если понимать суть вещей так, как здесь написано, то подобная трактовка абсолютно не обидна. Это просто фиксация данности, с коей мы имеем дело.

Итак, если вернуться к ТРИЗ, то ТРИЗ всегда оперирует объектами, данными через систему знаний. Отсюда, кстати, чёткое понимание: при решении задач по ТРИЗ в команде должен быть методолог, понимающий объект через призму своего предмета – ТРИЗ, задающего способ движения от проблемы к решению и предметные эксперты, характеризующие объект с позиции технолога, учёного-химика, мастера производства… И чем больше таких призм восприятия объекта и чем глубже фокус предметного восприятия, тем лучше.

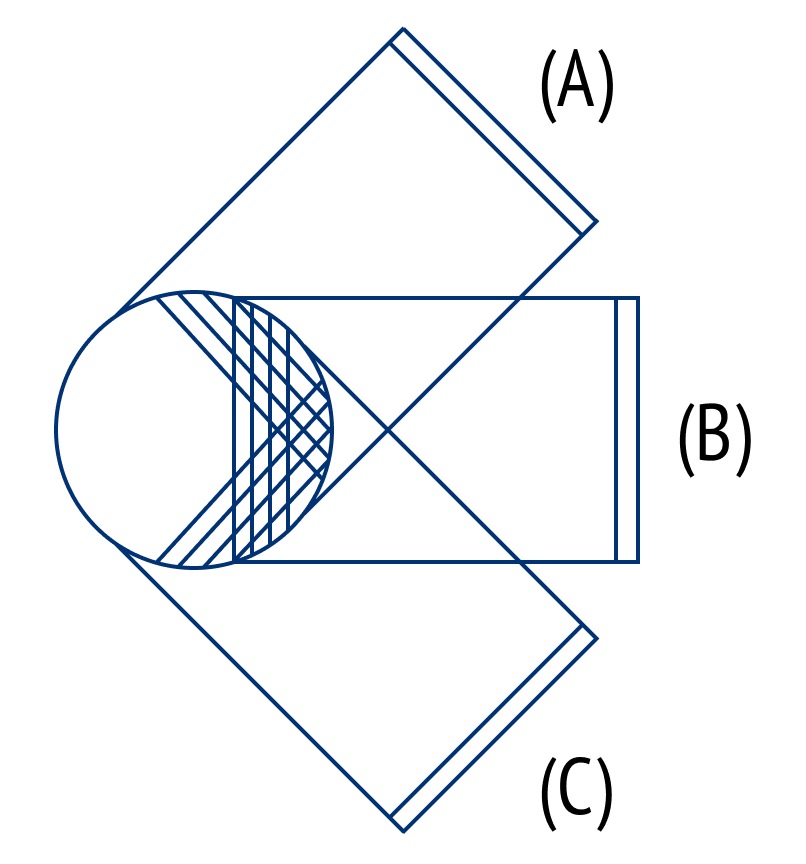

Фокусы предметного восприятия объекта:

Немного разобрались. Теперь углубляемся в понимание объекта. А как его понимать в принципе? Как-то через влияние объекта на нашу деятельность или, наоборот, влияния деятельности на объект. Значит, чтобы понимать, нужно объект каким-то образом характеризовать. Характеризуются объекты и их части (подсистемы) через свойства. Горячий, быстрый, нудный (как этот текст). Ну надо же их как-то характеризовать! А характеристик этих — вагон и маленькая тележка. Поэтому их надо не просто характеризовать, а ещё и классифицировать.

Взять простой пример объекта – апельсин (объект апельсин, в отличие от вещи, дан нам в знаниях. Вещь характеризовать никак нельзя, можно только одёрнуть руку от горячего утюга. И всегда тупо одёргивать. А объект, данный нам в знаниях – можно и нужно характеризовать). Так вот, перед нами объект – апельсин. У него полно всяких разных свойств. И чтобы в них не запутаться, их разбивают на классы, так называемые признаки.

Типовые признаки апельсина:

- Форма,

- Вкус,

- Цвет,

- Сочность…

Признаков не так уж и много. И это удобно. В свою очередь, признаки характеризуются свойствами.

Например, признаки объекта «апельсин» и их свойства:

- Форма: шар, эллипсоид, неправильная форма…

- Объем: маленький, средний, большой, огромный…

- Вкус: кислый, кисло-сладкий, почти сладкий…

- Цвет: оранжевый, жёлтый, зеленый…

- Сочность: очень сочный, сочный, суховатый…

Так удобно. Есть структура класс — подкласс: признак — свойство. С этим разобрались. А что же такое параметр? Параметр, он же метрика, — это когда чего-то померить надо. И да, оценка в баллах — это не измерение. Надеюсь, в эту ловушку вы не попадаете. Например, сочность апельсина можно измерять в количестве жидкости на 1 кубический сантиметр. А цвет можно измерять по длине волны. Кислый вкус характеризуется показателем кислотности рН и т.д. В общем, свойства характеризуют объект качественно, а параметры — количественно.

Причем при параметризации признаков мы задаём только параметры величины – м/с (скорость), м (линейные размеры), Н/м (момент силы), рубл. (стоимость), а свойства имеют уже конкретные диапазоны величин, например, «сочный апельсин» даст около 80…100 мл сока, в то время как «сухой» – не более 40…60 мл. в зависимости от объёма.

Признаки, свойства и параметры объекта принято называть его атрибутами.

Эти несложные понятия помогут вам строить выражения максимально точно, что, как показывает практика, очень важно при выполнении проектов, в том числе, при применении ТРИЗ.

Стоит сказать, что связка объект — признак — свойство (параметр) — давно отработанная в ТРИЗ система понятий. Подробно эти понятия разобраны в работах Бачило Л.С. (НИЛИМ, Минск) и «Основы ОТСМ» Н. Хоменко. Кстати, в работе «Основы ОТСМ» сделана попытка определить объект, но, на мой взгляд, эта задача так и не была «дожата». Понятие объект определено не было. Это понятие разносторонне рассмотрено в работах Г.П. Щедровицкого. И хотя считается, что это понятие окончательно не определено до сих пор, Г.П. Щедровицкий продвинулся в этом вопросе существенно дальше.

Дискуссия.

Андрей Курьян.

Понятие «объект» выходит за рамки ТРИЗ.

Если просто, то объект — это модель предмета или явления реального мира, которая по определению не может быть полной.

«Все модели неправильные, но некоторые могут быть полезными» (с).

Предлагаю сфокусироваться на объектах, точнее, моделях, используемых в ТРИЗ.

По сути, их всего 2:

- Модели функции: а) субъект действует на объект, б) действие на объект изменяет состояние объекта из начального в конечное;

- Объект — атрибут — значение.

Эти модели привнесены в ТРИЗ из других дисциплин, но для ТРИЗ могут быть полезны.

Антон Кожемяко.

Спасибо, да! Понятие объекта весьма сложное. Но оно нам нужно. Условно: разве у природного образования есть размер, форма или масса? Нет, конечно. Всё это принадлежит объекту.

Валерий Сушков.

Хм. Вот возьмем пингвина. Пингвин — суть природное образование. С этим не поспоришь. Другими словами, природный объект. У которого есть прекрасно измеряемые и определяемые размер, форма, масса))

Антон Кожемяко.

Я долго над этим думал. Потом всё встало в голове в порядок. Ну нет у реального пингвина никакой массы. Безусловно, есть процессы, и мы их отражаем в объектах как умеем. Так это работает))

Ольга.

У реального пингвина МАССА ЕСТЬ. Вот только для решения конкретной задачи ее можно не рассматривать.

Антон Кожемяко.

Ольга, откуда у реального пингвина масса? Мы так знаем о пингвине на данный момент. Назвали нечто массой и измеряем её. Формул с массой много понавыводили… И много чего можем делать с понятием «масса». У реального пингвина есть какие-то процессы: часть мы знаем, а часть нет.

Масса есть у объекта «пингвин», потому что мы этот объект так описываем, исходя из своих представлений о нем на данный момент.

Завтра мы можем перестроить объект, узнав что-то новое. Реальный пингвин при этом никак не поменяется.

Ольга.

Все, теперь понятна логика.

Иван.

Реальный пингвин — это объект, у которого есть масса.

То, что вы знаете о нем, это модель объекта — производная от реально существующего пингвина.

Моделей одного и того же объекта может быть множество (в статье вы предлагаете каждую модель считать отдельным объектом).

Знаете вы его массу или нет — она у него есть.

Если ваша модель требует параметра (свойства) массы, то вы можете её измерить и внести в свою модель.

Модель пингвина для психолога может этим параметром (свойством) пренебречь.

Модель всегда будет упрощением и производной от самого объекта в реальности.

Термин «объект» используется вместо других слов в речи (вещь, явление, животное, человек) для того, чтобы сообщить дополнительную информацию: не просто пингвин, а пингвин, на которого будет направлено действие, о котором мы говорим в контексте.

С помощью ИИ проверил вашу ссылку на Щедровицкого, и если ИИ не соврал, то он делает акцент в своем определении на отделении самого пингвина от пингвина как объекта в контексте (рамках)! своей методологической системы.

Он подчеркивает, почему это различие важно, — потому что объект задается через деятельность и без деятельности не существует. А деятельность задается тем, какую задачу вы ставите.

Если ваша задача была в том, чтобы с помощью похожего подхода дать формальное определение понятия «объект» с точки зрения ТРИЗ, то я через вашу статью не очень это уловил.

Смею предложить убрать из статьи все дополнительные определения, такие как признаки и свойства, которые перегружают информацией неподготовленного читателя, и сфокусироваться на более точном определении понятия «объект».

Антон Кожемяко.

ИИ очень хорошо здесь объяснил про объект в деятельности.

Пока я держусь понимания, что да, объект дается в деятельности (вы же понимаете, что речь здесь об объекте, а не о реальной сущности), а модель — это сознательно упрощенная мыслительная конструкция, производная от объекта, с целью решения определенной задачи. И упрощение производится именно объекта!

В общем, как ни крути, а в мышлении мы можем производить операции только с объектами, моделями, построенными от этих объектов, предметным рассмотрением объекта. Но никак нельзя реальную сущность погрузить в мышление. Как-то так…